Agenda

Actualités

Dans le cadre de la préparation à l'agrégation de Lettres et des...

Enseignements 2025-2026: reportez-vous au site de la faculté des lettres.

Activités du Master LFGC de l'UR 1337

PROGRAMME DE L’ATELIER RECHERCHE 2025-2026

Séance du 3 octobre, organisée par Tatiana Victoroff et Milena Arsich

La séance sera consacrée à la notion de « littérature mondiale »,

avec Jérôme David, professeur à l’Université de Genève, auteur de l’essai Rêver la littérature mondiale (Paris, Ithaque, coll. Theoria incognita, 2025),

en dialogue avec Raphaël Luis (MCF à l’ENS de Lyon), auteur d’une thèse sur la reconnaissance internationale de la littérature latino-américaine au XXᵉ siècle (« La carte et la fable. Stevenson, modèle de la fiction latino-américaine ») et de travaux sur les enjeux géopolitiques et sur la littérature mondiale.

Séance du 7 novembre, organisée par Anthony Mangeon,

Escarpe, Amphi Hélène Sinay (ex amphi 29)

La séance sera consacrée aux questions de circulations littéraires globales.

Avec Jean-Marc Moura, professeur de littératures francophones et de littérature comparée, membre de l’Institut universitaire de France et de l’Academia Europaea, auteur de La totalité littéraire. Théorie et enjeux de la littérature mondiale (PUF, 2023)

et Chloé Chaudet, MCF HDR en littérature comparée à l’Université Clermont Auvergne, membre junior de l’Institut universitaire de France, autrice de Fictions du grand complot (Éditions Hermann, coll. Savoir Lettres, 2024).

Séance du 5 décembre, organisée par Anthony Mangeon et Tatiana Victoroff

Amphi Guy Ourisson - Faculté de Chimie (4, Rue Blaise Pascal)

« Des auteurs au bûcher ? »

La séance sera consacrée à la présentation de l’ouvrage, lequel soulève, dès son titre, une question brûlante dans le contexte ultracontemporain :

Victoire Feuillebois, MCF HDR en littérature russe à l’Université de Strasbourg, Faut-il brûler Pouchkine ? (CNRS Éditions, 2025).

Statues déboulonnées, artistes russes dé-programmés, œuvres mises au ban : après le déclenchement de la guerre à grande échelle en Ukraine en 2022, les objets culturels russes se sont parfois retrouvés sur la sellette, accusés d’avoir été un maillon dans la généalogie de la violence. Cet ouvrage cherche à comprendre pourquoi, dans le contexte de la guerre, la culture s’est retrouvée en première ligne.

Comment se fait-il que l’art semble tout d’un coup l’ombre portée du pouvoir ? Pourquoi soupçonner que la « grande littérature russe » pourrait être chargée d’un message idéologique ? Que nous révèle la guerre en Ukraine sur la construction et la valorisation des fonctions sociale, politique ou existentielle de ces œuvres ?

Cet ouvrage propose de revenir sur ces contestations en montrant qu’elles trouvent leur source dans le rôle particulier de l’art, la littérature et la culture en contexte russe et les différents liens que les objets culturels y entretiennent avec le politique. Il propose au lecteur des pistes pour remettre en perspective un certain nombre de débats contemporains.

Сette présentation sera poursuivie par la conférence de Ninon Chavoz, MCF HDR en littératures francophones à l’Université de Strasbourg : « Fallait-il brûler Marcel Aymé ? »

Couronné de succès de son vivant, Marcel Aymé compte aujourd’hui parmi les auteurs oubliés, relégués loin des salles de classe et des amphithéâtres, et mis au ban de la culture générale. Les raisons les plus souvent invoquées pour justifier ce « malheur d’Aymé » sont essentiellement politiques : fondées sur des données imprécises et parfois anecdotiques, elles conduisent à assimiler un peu trop hâtivement Aymé à un écrivain « de droite », coupable de compromissions pendant la Deuxième Guerre Mondiale. Il semblerait en réalité que les raisons du désaveu soient plus étroitement littéraires et esthétiques : le « petit » Marcel aurait été victime de notre engouement pour le « grand » et pour la conception de la littérature que véhiculait la Recherche. S’intéresser à « l’autre Marcel » revient dès lors, pour reprendre les suggestions de Pierre Bayard (2022), à pratiquer une critique quantique, en imaginant une histoire littéraire orientée par des valeurs différentes – par exemple par le crédit fait aux conteurs, ou par la place accordée à ce que Bernard Mouralis nommait dès 1975 les « contre-littératures ». Une telle démarche conduit pourtant aussi, à l’heure du tournant éthique de la littérature, à confronter Aymé, parfois à son corps défendant, à des problématiques sociétales contemporaines que son œuvre anticipe de façon saisissante (les violences sexistes et sexuelles, le végétarianisme, le burn out ou l’identité transgenre). Ce n’est qu’en lisant les textes d’Aymé à l’aune de ces questionnements que pourra être résolue la question de son sort posthume : méritait-il, en définitive, qu’on le mît au bûcher ?

Séance du 19 décembre, organisée par Ninon Chavoz

Escarpe, Amphi Hélène Sinay (ex amphi 29)

La séance sera consacrée à la poésie d’avant-garde en Europe et en Afrique.

Avec Michel Murat, professeur de littérature française à l'Université Paris Sorbonne, auteur des Javelots de l’avant-garde (Corti, 2024)

et Xavier Garnier et Pierre Leroux, traducteurs de la poésie de Dambudzo Marechera.

* * *

Pour valider ce séminaire dans le cadre de l’UE1 du M1, les étudiants seront invités à rédiger un compte rendu critique d’une des séances, choisie par les responsables du séminaire. Il s’agira d’un texte de 12 000 à 15 000 signes (4 pages environ), dans un style qui peut être impersonnel ou personnel.

Quelques indications :

- faire preuve d’une bonne écoute et rendre compte du contenu de manière synthétique;

- apporter un regard critique : manifester une forme de distanciation, une capacité de réflexion sur le sujet traité ;

- révéler des éléments importants apportés par les intervenants lors des échanges entre eux et avec le public. (En quoi la discussion contribue-t-elle à éclaircir ou enrichir le propos des intervenants ?)

- indiquer une application possible du contenu des conférences pour une recherche personnelle (écriture du Mémoire, préparation d’un exposé, écriture d’un article …).

Voir des exemples de comptes rendus sur les sites :

https://lethica.unistra.fr/lethictionnaire/recensions

https://www.societetraduction.fr/conseils-redaction-compte-rendu-de-conference/

Date limite de remise du devoir : 9 janvier 2026

Des catastrophes collectives au sujet catastrophé

SEMINAIRE INTERDISCIPLINAIRE de RECHERCHE 2025-2026

Tatiana Victoroff & Jean-Christophe Weber

L’événement « catastrophe » suscite la production d’une foison de discours, alors même que la catastrophe semble rompre le fil du sens. Il convoque des décisions immédiates et des actions urgentes alors qu’on est presque sidéré par quelque chose qui n’aurait pas dû avoir lieu.

Le temps de la recherche et de la réflexion est celui de l’après-coup. En avril, le colloque « Tchernobyl 40 après : des signes à déchiffrer » nous permettra d’arpenter les champs où l’explosion d’un réacteur s’est réfléchie. S’il peut paraître curieux de prétendre approcher l’épicentre d’une catastrophe en prenant du recul, il faut néanmoins reconnaître que les images les plus effroyables peuvent fasciner et faire écran et que la violence des affects n’est pas propice au déchiffrage.

Aussi, ce séminaire vise à explorer, en amont du colloque, les figures des catastrophes, désastres imprévisibles, tragiques et funestes, bouleversements impromptus qui défont les constructions jusqu’à les ruiner et ouvrent sur des calamités durables. Les paysages, les communautés, les individus, se trouvent durablement dans un état nouveau, mais défait, où il s’agit de vivre autrement. Les figures de catastrophes convoquent-elles une sémantique et une grammaire qui donnent un « air de famille » à une diversité de phénomènes, ou bien abuse-t-on de l’extension du signifiant « catastrophe » au point de défaire toute l’intension du concept ?

Il y a au premier plan des catastrophes collectives. Celles qu’on peut catégoriser comme « naturelles », déchaînement explosif des éléments (séismes, éruptions volcaniques, tempêtes, ouragans, tsunamis…) parfois vécues comme des colères dirigées contre les humains (voire provoquant l’extinction d’espèces) ; celles qui impliquent l’activité humaine dans leur causalité (pandémies, incendies, famines, krachs boursiers et crashs aériens, catastrophes technologiques et écologiques...) ; celles enfin qui méritent le qualificatif de « catastrophes morales » (guerres, génocides, catastrophes politiques…).

Mais il y a aussi des catastrophes individuelles, qui touchent au corps : du collapsus à l’état de choc, de l’hémorragie à la crise épileptique, de la détresse respiratoire à la défaillance multi-viscérale, le corps a une propension à subir des catastrophes vitales où l’équilibre est rompu, donnant à voir des vulnérabilités organiques. Est-ce que « tomber malade » mérite d’être ressaisi dans la grammaire de la catastrophe ? A quoi il faut ajouter les catastrophes intimes (de l’effondrement psychotique à l’attaque de panique ou à la rupture amoureuse, de l’inceste à l’abandon) voire inconscientes (la castration dans l’optique freudienne), pour obtenir une cartographie exhaustive des sujets catastrophés.

Dans les marges des catastrophes, les notions de vulnérabilité, d’accident et de risque (à calculer ? à assurer et indemniser ?), de mélange étonnant entre déterminisme et imprévisibilité, mais encore celle de traumatisme (et de ses effets post-traumatiques) : à trop étendre son usage, le terme de catastrophe ne perd-il pas de son tranchant ? A ramener tous les aléas de l’existence aux traumatismes/catastrophes subis, ne perd-on pas de vue la distinction entre ce qui vient du dehors et la contribution du sujet ? A trop se focaliser sur les dommages, ne perd-on pas de vue les capacités d’éveil de la catastrophe, où s’esquisse la possibilité d’un envers du désastre ?

Que retenir des sciences de la terre, ou encore de la théorie du chaos et de celle des catastrophes, qui les abordent sous d’autres angles que celui de leur nocivité, voire en font le principe même d’évolution du monde, depuis la cosmologie dynamique d’Anaxagore aux ruptures évolutionnistes de Stephen Jay Gould en passant par le « catastrophisme scientifique » de Cuvier ? Faut-il au contraire être catastrophiste pour se prémunir des catastrophes à venir en pratiquant le principe de précaution ? L’évolution de nos démocraties (affaissement des institutions et du commun, relâchement des identifications collectives au profit de regroupements identitaires) est-elle l’annonce critique d’une catastrophe sociale, ou la révélation de ses ressorts fantasmatiques ? La diffusion à succès du thème de la résilience signe-t-elle une sorte d’incitation sociale à savoir rebondir, voire d’injonction à encaisser en silence toutes sortes de mauvais coups ?

Le thème des catastrophes convoque de multiples disciplines. Il ne sera pas possible de toutes les mettre à profit.

Dans le domaine de la santé, la pandémie récente a montré qu’une catastrophe peut avoir un effet de révélateur des « tempéraments » les plus héroïques et les plus vils. Elle montre aussi par contraste comment fonctionne l’angoisse sociale qui alimente le conformisme, et comment d’aucuns tirent parti des catastrophes : on peut évoquer la socialisation et la politisation de la catastrophe.

La lecture psychanalytique de la catastrophe (telle que la propose PL Assoun à partir de la métapsychologie freudienne) vise à saisir la logique d’un événement où la confrontation brutale avec le réel mobilise les processus inconscients du sujet, individuel et collectif, afin d’en proposer une théorie métapsychologique. Où la catastrophe apparaît comme un moment de vérité, pas seulement comme un gigantesque accident.

Les arts peuvent porter la catastrophe jusqu’à une expression sublimée, ce qui invite à considérer comment passer de la désolation à l’objet culturel. Kant en livre une clé possible lorsqu’il convoque le déchaînement des éléments comme révélateur de notre insignifiante petitesse, mais si nous sommes en sûreté, le terrifique s’avère aussi attrayant, et va jusqu’à étayer l’admiration pour la loi morale. L’objet artistique recueille-t-il quelque chose de la fascination pour ce qui est difficilement représentable ? On pense notamment aux tableaux de catastrophes (destruction de Pompéi, déluge, apocalypse, naufrage de la Méduse, etc.) : une esthétique du désastre et des ruines serait à interroger, tout comme la pratique du tourisme nucléaire.

Mais à rebours de cette mise à distance, les artistes peuvent tenter de s’approcher au plus près du sujet catastrophé pour partager avec lui (mais est-ce seulement possible ?), une expérience aux limites qui, balayant les normes et les conventions, serait susceptible de révéler un élément profond, peut-être une part irréductible de notre commune humanité, ou au contraire la voir sombrer et se dissoudre. Ainsi, où est là catastrophe dans L’Ordinaire de Michel Vinaver ? Est-ce dans la chute de cet avion dans les Andes qui a laissé 33 rescapés perdus dans la neige des sommets, ou bien dans ceci que pour survivre ils en sont venus à manger les corps de ceux qui avaient péri ? Car au fond, la fascination ne naît-elle pas de la certitude que nous avons de la catastrophe individuelle qui nous attend et que nous n’avons de cesse pourtant d’occulter et de mettre à distance ? Tolstoï, dans La mort d’Ivan Ilitch s’attaque de front à ce sujet avec son récit d’une longue agonie provoquée par une chute banale. Et si l’expérience est indicible, le saisissant Cri de Munch peut peut-être la faire ressentir.

Car les catastrophes du XXe siècle semble donner raison à Blanchot qui affirme dans l’Ecriture du désastre l’impossibilité de la littérature à « dire » (« Écrire un poème après Auschwitz est barbare », Theodor W. Adorno). Pourtant n’est-ce pas précisément le rôle de la littérature et des arts que de montrer l’irreprésentable, dans un langage souvent paradoxal ? Hiroshima, lieu de traumatisme collectif et d’horreur indicible, devient sous la plume de Marguerite Duras la scène d’un amour littéralement inouï ; Tchernobyl, zone morte semble-t-il à jamais, connaît son « Printemps » que donne à vivre l’installation de la vidéaste américaine Diana Thater. Le sens de la catastrophe dans la Poétique d’Aristote n’est-il pas celui de dévoilement ? Ainsi le texte biblique débute par une série de catastrophes (l’expulsion de l’Eden, le meurtre fratricide, le déluge, la destruction de Sodome) et le second testament s’achève par l’Apocalypse où la catastrophe au sens moderne rejoint le sens aristotélicien de révélation. Ce ne sont que quelques exemples, et une grande variété d’oeuvres fournissent des éclairages possibles sur les catastrophes, et mettent implicitement ou non au travail un questionnement : comment tenir ensemble le prix à payer et l’espoir du neuf ?

Le séminaire vise au dialogue nourri aussi bien par les arts et la littérature que par les sciences humaines et les sciences de la nature. Nous faisons le pari que chaque participant, engagé dans une pratique professionnelle ou une discipline universitaire, tirera profit de ces regards croisés sur un objet dont les résonances s’observent dans la plupart de nos formes de vie.

INDICATIONS PRATIQUES

– Le séminaire est ouvert à toute personne qui souhaite mettre ces questions au travail. On s’inscrit par simple mail à jean-christophe.weber@chru-strasbourg.fr ou à victoroff@unistra.fr. Les étudiants qui souhaitent valider des crédits dans un parcours de master ou de doctorat sont priés de se faire connaître expressément. Les modalités de validation leur seront expliquées.

Dates et lieux

– Les lundis 6 octobre, 17 novembre, 1er décembre (2025) et 19 janvier, 9 février, 16 mars (2026)

– De 16h15 à 18h15

– Salle 14-15, bâtiment d’anatomie, site de l’hôpital civil, pour la première séance du 6/10/25

– Salle 19, bâtiment d’anatomie, site de l’hôpital civil, pour les séances ultérieures.

COMPTES RENDUS

- Compte rendu de la séance inaugurale du 6 octobre par Mathilde Kalt

- Compte rendu de la séance du 14 novembre par Lùthien Demangel

- Compte rendu de la séance du 1er décembre par Mathieu Berghman

Programme de l’Atelier Recherche (semestre I, 2024-2025)

Le Patio, salle 4402, de 14h à 17h

Séance du 8 novembre, organisée par Bertrand Marquer

En marge du « canon » ? « Contre-littératures » et études littéraires

Dans un essai publié en 1975 (Les Contre-littératures), Bernard Mouralis se proposait d’analyser la manière dont le canon (littéraire) se définissait en disqualifiant une large partie de la production textuelle d’une époque. Inspirée de cette démarche, cette séance se focalisera sur la relation que la « littérature » entretient avec ce qui est spontanément maintenu à sa marge, afin de mettre en avant l’intérêt que peuvent avoir ces « contre-littératures » pour les études littéraires.

Deux chercheurs viendront dans ce cadre présenter leur approche et leurs travaux : Matthieu Letourneux (Paris-Nanterre), spécialiste de la culture médiatique et de la littérature sérielle (19e-21e siècles) et Lucien Derainne (Université Jean Monnet), spécialiste des rapports entre science et littérature aux 18e et 19e siècles.

Séance du 22 novembre, organisée par Emmanuelle Sempère

Correspondances du 18e siècle : du manuscrit à l'édition, une réflexion sur l'objet, les pratiques, les réseaux épistolaires à l'époque des Lumières

À partir d'une découverte de différents types de corpus épistolaires, et d'une initiation au manuscrit, à l'archive et à la codicologie, il s'agira de réfléchir, à partir d'une approche théorique, aux différents usages des correspondances au 18e siècle, à leur intérêt pour la connaissance littéraire et historique, à leur inscription dans des réseaux et surtout à leur statut dans le champ éditorial : comment éditer une correspondance, de la transcription du manuscrit à l'inventaire et à l'édition ? Cet atelier permettra d'appréhender le travail de réflexion du chercheur et de l'éditeur, et de s'initier aux méthodes éditoriales, notamment dans le champ des humanités numériques.

Animée par Linda Gil (université Paul-Valéry Montpellier 3) et Emmanuelle Sempère

Présentations PDF à retrouver ici: L. Gil et E. Sempère

Séance du 6 décembre, organisée par Tatiana Victoroff

Polysémie du mot « mythe » : mythes religieux, mythes littéraires, mythes politiques

Polysémique, comme la majorité des mots d’une langue, « mythe » peut être glosé par « erreur largement répandue ». La tradition comparatiste a longtemps travaillé à partir d’un autre sens qui est en relation avec « mythologie ». Pour étudier la survie des mythes gréco-latins dans les littératures modernes, on a mis au point une procédure de travail, dont il est apparu qu’elle fonctionnait aussi bien avec des figures modernes : le « mythe » de Faust peut s’analyser comme celui d’Electre. On pourra examiner l'élasticité du terme "mythe", quand il est appliqué à des figures littéraires (don Quichotte, don Juan) considérées comme mythes rétrospectivement, ou quand il est utilisé pour désigner des figures ou des moments historiques transfigurés pour des besoins politiques (sainte Thérèse, Isabelle la Catholique, le Siècle d'Or).

Dialogue entre Jean-Louis Backès, professeur émérite de la Sorbonne, auteur des ouvrages Le Mythe dans les littératures d'Europe (Cerf, 2010), Le Mythe d’Hélène (Adosa, 1984), Oreste (coll. « Archétype », Bayard, 2005), et Anne Teulade (Université Paris Créteil), spécialiste du théâtre européen des XVIe-XVIIe siècles et des rapports entre théorie et pratique littéraires, autrice de l’ouvrage Le saint mis en scène : un personnage paradoxal (Cerf, 2012).

Séance du 20 décembre, organisée par Corinne Grenouillet

Collectif et démocratie : la pensée du roman contemporain (2024)

Autrices de deux livres parus en 2024 dans la collection « Savoir Lettres » de Hermann, deux chercheuses viennent croiser leurs travaux sur la littérature contemporaine.

Anne Cousseau, professeure à l’université de Lorraine, et autrice de Fictions du collectif dans le récit français contemporain, s’intéresse aux nombreux auteurs français (Maylis de Kerangal, Laurent Mauvignier, Yannick Haenel, Annie Ernaux, François Taillandier, Virginie Despentes, Aurélien Bellanger, Éric Reinhardt, Pierre Ducrozet ou Charles Robinson) qui font preuve de sensibilité à l’égard d’une véritable mutation civilisationnelle, celle qui se manifeste dans les rassemblements populaires, la mondialisation, les réseaux numériques, les communautés ou les pratiques collaboratives, participatives ou solidaires.

De son côté Sylvie Servoise, professeur à Le Mans-Université, arpente, dans Démocratie et roman : explorations littéraires de la crise de la représentation au XXIe siècle, un territoire comparatiste, de François Bon et Leslie Kaplan pour la France, à Giorgio Vasta et Walter Siti pour l’Italie, en passant par Zadie Smith, Jonathan Dee, Don DeLillo pour le monde anglo-saxon. Elle s’intéresse à la manière dont leurs romans représentent le peuple démocratique en « répar[ant] un défaut de visibilité » et dont ils témoignent d’une défiance à l’égard des représentations nationales.

Que pense le roman des formes du collectif en émergence et quelles expériences propose-t-il à ses lecteurs et à ses lectrices pour surmonter la crise démocratique que nous vivons ? telles sont les questions que la séance entend développer à partir de la présentation, par A. Cousseau et S. Servoise, de leurs travaux respectifs.

* * *

Pour valider ce séminaire, les étudiants seront invités à rédiger un compte rendu critique d’une des séances selon le choix des responsables du séminaire. Il s’agira d’un texte de 12 000 à 15 000 signes (4 pages environ), dans un style impersonnel ou personnel.

Quelques indications :

- faire preuve d’une bonne écoute et rendre compte du contenu de manière synthétique;

- apporter un regard critique : manifester une forme de distanciation, une capacité de réflexion sur le sujet traité ;

- révéler des éléments importants apportés par les intervenants lors des échanges entre eux et avec le public. (En quoi la discussion contribue-t-elle à éclaircir ou enrichir le propos des intervenants ?)

- indiquer une application possible du contenu des conférences pour une recherche personnelle (écriture du Mémoire, préparation d’un exposé, écriture d’un article..) dans le cadre de la formation en Master LFGC.

Voir des exemples de comptes rendus sur les sites :

https://lethica.unistra.fr/lethictionnaire/recensions

traduction et interprétation : https://www.societetraduction.fr/conseils-redaction-compte-rendu-de-conference/

Date limite de remise du devoir : 10 janvier 2024

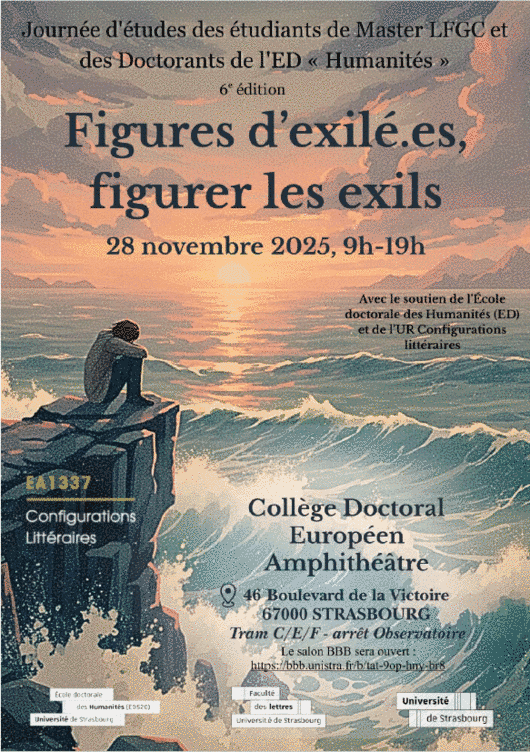

Figures d’exilé.es, figurer les exils

Journée d’études étudiant.es en Master/doctorant.es

28 novembre 2025

Amphithéâtre du CDE

« Quoi que fas sent les tout-puissants momentanés, l’éternel fond leur résiste. Ils n’ont que la surface de la certitude, le dessous appartient aux penseurs. Vous exilez un homme. Soit. Et après ? Vous pouvez arracher un arbre de ses racines, vous n’arracherez pas le jour du ciel. Demain, l’aurore»

sent les tout-puissants momentanés, l’éternel fond leur résiste. Ils n’ont que la surface de la certitude, le dessous appartient aux penseurs. Vous exilez un homme. Soit. Et après ? Vous pouvez arracher un arbre de ses racines, vous n’arracherez pas le jour du ciel. Demain, l’aurore»

Victor Hugo, Ce que c’est que l’exil.

« En nous, plus d’une terre, et sur la terre, plus d’un exil ; en nous, celui qui descend de son image encore accrochée au mur et posée sur le cercueil. Comment nous exercer à cette rupture subite ? Comment nous habituer cette fois au dialogue avec cet autre qui est nous-mêmes ? »

Mahmoud Darwich, L’exil recommencé, « L’Adieu à Tunis ».

Topos littéraire et sujet de société, le terme « exil » revêt de fait un caractère polysémique dont la polyphonie des voix qui l’actualise fait un sujet d’études fécond.

Etymologiquement, « exil » a d’abord signifié « malheur, tourment », puis a pris au XIIe siècle le sens moderne d’« expulsion hors de la patrie, avec défense d’y rentrer » ; il s’agit donc d’une condamnation pénale. Le sens figuré apparaît au XVIIe siècle, « exil » s’appliquant à l’obligation de séjourner hors d’un lieu, loin d’une personne qu’on regrette ; le terme s’attache alors au sentiment de nostalgie. L’exil recouvre donc une large palette de situations individuelles : s’il contient toujours le sème du regret et du manque, il peut être plus ou moins contraint et plus ou moins géographique ou métaphorique selon qu’il s’agisse d’un bannissement hors des frontières d’un État, du regret d’une époque ou d’un être cher perdu.

Cette journée d’études vise à explorer toutes les déclinaisons possibles du mot « exil », en s’attachant à ses récits, ses diverses formes d’expression (littérature, musique, arts plastiques, théâtre, cinéma) ainsi qu’aux conditions de création artistique en exil.

Sur le plan de l’histoire littéraire, le thème exilique se retrouve dans la plupart de nos textes fondateurs, que l’on pense à L’Odyssée d’Homère, à l’Exode des Juifs hors d’Égypte dans l’Ancien Testament, à l’Hégire du prophète dans le Coran ou au Dit du Genji, texte fondateur de la littérature japonaise. Ces œuvres de l’exil ont donné naissance à des tropes et des héros, sources de nombreuses réécritures, phénomène qu’illustre bien la récurrence des références à Ulysse dans l’art : dans le recueil Les Regrets de Joachim du Bellay par exemple, dans le roman éponyme de James Joyce, ou plus récemment, et dans un autre champ, dans la série télévisée d’animation Ulysse 31. La tradition exilique s’est perpétuée tout au long de notre histoire littéraire française, qui a été écrite par des grandes figures d’émigré.es (au sens historique du terme ici : aristocrate fuyant à l’étranger la Révolution française) comme Germaine de Staël, ou d’exilé.es comme Victor Hugo.

Avec les bouleversements géopolitiques que connaît l’Europe au siècle dernier, les mouvements migratoires s’intensifient : émergent alors au vingtième siècle les littératures dites postcoloniales ou francophones. Une place significative est en effet accordée à ces phénomènes littéraires, ce dont témoigne la création de la chaire « Exil et Migrations » de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, occupée par Alexis Nuselovici entre 2015 et 2021. Le nom même de cette chaire, en soulignant une nuance sémantique qu’il sera intéressant d’interroger, nous invite à penser les migrant.es contemporain.es comme de nouveaux exilé.es, à l’heure où la question migratoire est si présente dans le discours politico-médiatique (que l’on pense aux dernières déclarations du Premier ministre François Bayrou sur le « sentiment de submersion migratoire »). La littérature et l’art semblent des moyens appropriés pour incarner les parcours exiliques, en considérant les migrant.es comme des sujets plutôt que comme un phénomène démographique, geste de subjectivation à l’origine du film L’Histoire de Souleymane de Boris Lojkine, récompensé de plusieurs César en 2025.

Bibliographie indicative :

BELLAY, Joachim du, Les Regrets, Paris, éd. Gallimard, coll. Poésie/Gallimard, 1975, 368 p. DARWICH, Mahmoud, « L’Adieu à Tunis », L’exil recommencé, trad. Elias Sanbar, Arles, Actes Sud, 2013, 192 p.

HUGO, Victor, Ce que c’est que l’exil, Paris, éd. Gallimard, coll. Folio Sagesses, 2025, 96 p.

JOYCE, James, Ulysse, trad. Gilbert, Stuart, Larbaud, Valery, Morel, Auguste et alii, éd. Gallimard, coll. Folio classique, 2013, 1664 p.

NOUSS, Alexis, La condition de l’exilé, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, coll. « Interventions », 2015, 192 p.

NOUSS, Alexis et GESTERNE, Hélène, « Pourquoi Exil et Littérature ? », Hommes & migrations, 1334 | 2021, pp. 162-166.

STAEL, Germaine de, Dix années d’exil, Paris, éd. Gallimard, coll. Folio classique, 2024, 480 p. https://www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/musee/atoms/files/programme_littexil_2020.pdf

Les propositions d’intervention (format PDF, 300 mots maximum) ainsi que la fiche de renseignement sont à envoyer sous le titre « Proposition Exil _ Prénom NOM_ M/D » (M pour Master, OU D pour Doctorants) à l’adresse suivante aloraschi@unistra.fr avant le 10 octobre 2025. Pour les étudiant.es de Master : il est obligatoire de faire relire votre proposition de communication par votre directeur.ice de recherche avant sa soumission.

Le retour du comité scientifique vous sera communiqué aux alentours du 25 octobre. Nous proposons également des interventions en tant que modérateur. Dans ce cas, n’hésitez pas à proposer votre candidature par la même voie que celle de l’appel à contribution, en spécifiant dans le titre, non pas « proposition » mais « modération ».

Appel à œuvres

Lors de la journée d’études, un espace d’exposition sera déployé au Collège Doctoral Européen, toutes et tous les étudiant.es (Licence et Master) sont invité.es à soumettre leurs œuvres personnelles sur le thème des Exils, quel qu’en soit le support (texte, poème, toile, dessin, photographie, collage, etc.). Les œuvres seront ainsi affichées dans le Jardin d’hiver du CDE, et pourront être admirées par les participant.es à la journée d’études lors des pauses. Si vous voulez participer à cette exposition, et voir une de vos œuvres présentée lors de la journée d’étude, vous devez vous manifester en décrivant brièvement votre projet (support, dimension) avant le 25 octobre 2025 à l’adresse suivante : aloraschi@unistra.fr.

Pour toute question n'hésitez pas à contacter Valentine Meyer (valmeyer1@unistra.fr) ou Benjamin Felder (benjamin.felder@etu.unistra.fr).

Mythes, contes et légendes

Journée d’études étudiants en Master et doctorants

13 décembre 2024

Amphithéâtre du CDE

Par la voix de nourrices ou d’aïeux, par le biais de premières lectures, ou encore sur grand écran, les contes ont fasciné des générations d’enfants. Si les récits de Grimm, Perrault ou Andersen sont ancrés dans l’esprit des plus jeunes, les contes philosophiques de Voltaire ont séduit adultes et adolescents. Plongeant eux aussi dans une partie intime de notre psyché et suscitant un intérêt intergénérationnel, les mythes font également partie de notre patrimoine littéraire, artistique et culturel. Appartenant également au folklore narratif, la légende a elle aussi fécondé l’esprit créatif des sculpteurs, peintres, musiciens et auteurs. À la fois présente dans l’imaginaire collectif et les arts, se rapprochant du mythe du fait de son caractère étiologique, la légende vient ainsi compléter ces trois formes de prose narrative appartenant au folklore, ancrées dans un monde merveilleux, objet de croyances et mettant en scène des personnages souvent surnaturels.

S’il est aisé de les présenter par le biais de ces données, on serait toutefois bien en peine de les définir, les critères internes comme externes de classification ne faisant pas consensus au sein même des spécialistes du domaine. Toutefois, un élément de distinction indépendant de tout classement se dessine : l’évolution de ces trois formes dans le temps et leur inscription dans l’histoire. Si le conte reste prospère, il n’a pas connu, dans la littérature ou la peinture, la postérité des mythes et légendes. Sa forme philosophique n’a quant à elle, pas survécu à Voltaire. En revanche, il eut la particularité d’intéresser le domaine de la psychanalyse. Ses relations avec l’inconscient ont nourri l’analyse freudienne et jungienne, tandis que la nature symbolique des contes de fées et leur interprétation ont fait l’objet d’une analyse approfondie dans La psychanalyse des contes de fées (1976) de Bettelheim. Indépendamment de leur valeur symbolique, ils ont par ailleurs intéressé le structuralisme et en particulier le folkloriste russe Propp qui, avec Morphologie du conte (1928), a proposé une étude visant à analyser la matrice dont tous les contes seraient issus. Le mythe a lui aussi nourri la recherche : son attrait scientifique a ainsi donné naissance, au XIXe siècle, à l’usage du terme « mythologie » au sens « d’étude scientifique des mythes ». La légende n’a en revanche pas fait l’objet d’une dérivation sémantique inscrivant son intérêt scientifique par le biais d’une terminologie propre. Le mythe a par ailleurs suscité un double intérêt au XXe siècle : en littérature, avec une recrudescence de ses réécritures, ainsi que, dans un tout autre domaine, en sémiologie. Considéré sous une forme élargie, non plus soutenu par un récit, le mythe est alors employé pour désigner un ensemble d’idées et de représentations qui donne au groupe sa cohésion culturelle et sa cohérence morale. C’est en ce sens que Roland Barthes réunit ses articles dans son ouvrage Mythologie (1957). Si la légende ne connaît pas la postérité littéraire qu’a eue le mythe au XXe siècle, elle connaît elle aussi une évolution sémantique. Sa terminologie s’inscrit en effet dans la modernité avec l’usage depuis les années 1990 du terme « légende urbaine » dont la définition demeure floue et arbitraire. En plus de lui extraire son caractère merveilleux, ce terme la dénature de son aspect folklorique, sauf à considérer que le folklore est paysan.

Au-delà de leur définition, usage ou évolution, les réécritures dont font l’objet les mythes, contes et légendes, tout comme les domaines qu’ils intéressent semblent ainsi avoir beaucoup à dire. À quel besoin répondent-ils ? Quel sens leur donner ? Que nous disent-ils de la société au sein de laquelle ils s’inscrivent ?

Cette journée d’études fera la part belle aux jeunes chercheurs et convoquera la littérature, les arts, la sémiologie, la philosophie ou encore l’histoire, chacun de ces domaines permettant d’analyser à travers le prisme propre à chaque discipline ces formes narratives, leurs spécificités, leurs réécritures, ou leur ancrage en peinture, sculpture ou musique.

Les propositions d’intervention ainsi que la fiche de renseignements sont à envoyer sous le titre « Proposition Mythe_ Prénom NOM_ M/D » (M pour Master, OU D pour Doctorants) à l’adresse suivante aloraschi@unistra.fr avant le 15 octobre 2024.

Le retour du comité scientifique vous sera communiqué aux alentours du 1er novembre. Nous proposons également des interventions en tant que modérateur. Dans ce cas, n’hésitez pas à proposer votre candidature par la même voie que celle de l’appel à contribution, en spécifiant dans le titre, non pas « proposition » mais « modération ».

Compte rendu vidéo de la journée, réalisé par Vera Kazartseva.

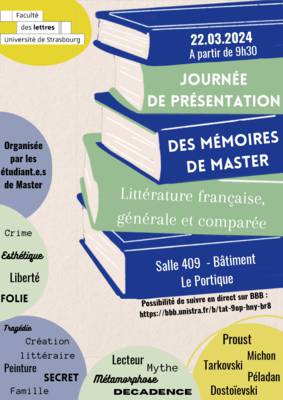

Journée de présentation des Mémoires de Master II

Nous organisons le 22 mars prochain, de 9.30 h à 16.00h, une journée de présentation des Mémoires pour les étudiants de Master II, dans la salle 409 du Portique.

Il s’agira d’une très brève présentation de leurs Mémoires par des étudiants qui sera suivie par une courte discussion avec les enseignants et les autres étudiants.

Vous trouverez ici le programme de cette journée.

Tatiana Victoroff, Responsable pédagogique du Master LFGC

Pour visionner l'enregistrement vidéo, cliquez ici

À toi, sensible aux mots, qui choisis l’affection, bienvenue dans le master de littérature générale et comparée !

Le tutoiement s’installe rapidement, entre nous et les ombres entrant et sortant discrètement pour épauler un proche, écouter un inconnu, présenter un travail... Il s’agit de ne pas se laisser distraire et comme le suggère notre première intervenant, de « planifier les objectifs (avec ton directeur de mémoire) » sans faire cavalier seul. Nous nous contenterons, faute d’être dirigés, de nos questions en guise de feuille de route. Les futurs postulants au master seront ravis de savoir qu’à la faculté des lettres, même les cours à la réputation plus formelle tels que l’UE de méthodologie peuvent être une source de joie inépuisable et ouvrir des perspectives nouvelles. Fait savoureux : le candidat a découvert la rhétorique grâce à cette UE. UE sans laquelle son mémoire, mûri depuis la licence, aurait perdu de son sel. À ces mots, peut-être le lecteur s’interroge : faut-il avoir arrêté son projet de recherche bien en amont ? Certains élèves, en se présentant à nous, concédaient non sans humour toute la réflexion, tous les doutes qui peuplaient encore leur imaginaire. Nous avons entendu chez les participants une tentation, nous citons ici le second passage, de « se cacher derrière les auteurs ». Tout à l’enthousiasme de trouver (ou de penser trouver) un écho chez une célèbre plume, les postulants ont réussi à ne pas prêter leur opinion aux figures d’aujourd’hui ou du passé. Cela n’avait rien d’une sinécure. Beaucoup se sont privés du filet de sécurité des nombreux cours sur les siècles qu’ils maîtrisaient pour réfléchir sur des sujets contemporains. Le risque de calquer ses opinions sur celles d’un auteur actuel était important. Ils évitèrent cet écueil. Au vrai, la dimension essentiellement « personnelle » des mémoires a induit des échanges plutôt organisationnels entre les camarades lors des travaux préparatoires (aides bibliographiques…). Ils se sont privés du partage intéressant d’une expérience analogue à celle qu’ils vivaient. Était-ce pour ménager la surprise des présentations qu’ils se sont passée de ces remarques précieuses sur leur travail ? Accordons-leur cela. Il est à noter que le naturel des échanges était, pour nous public, particulièrement agréable. Nous aimerions adresser une pensée aux élèves qui, en licence, ne s’étaient pas inscrits en lettres. Une part non-négligeable des intervenants a reconnu la « déformation personnelle » ressentie après cinq années à étudier la littérature. Leur façon d’aborder les œuvres, les mots, pouvait être biaisée. Tout est possible à vos regards neufs!… Si, comme le dernier orateur accompagné de « mystique », vous ne vous arrêtez pas à la surface des choses ; aux mots qui en première lecture paraissent incompréhensibles ou effrayants… En cela, par votre persévérance, vous serez bienvenus et étonnamment complémentaires.

Compte rendu rédigé par DIEUDONNE Lucas, étudiant en master LFGC

Journée d'études du master et du doctorat déc. 2023 : Appel à contributions

Pour la quatrième année consécutive, Tatiana Victoroff et Ariane Loraschi ont le plaisir d'organiser une journée d'études réunissant étudiants en Master et doctorants. Celle-ci aura lieu le 15 décembre 2023. Son objectif est de donner à chacun la possibilité d'adopter une posture de jeune chercheur et de permettre une prise de parole dans le cadre d'une communication scientifique, autour d'un sujet transversal et transdisciplinaire. Cette année, c'est le thème du "double" qui a été choisi. Nous avons le plaisir de vous présenter l'argumentaire, que vous trouverez ici, et de vous transmettre une fiche de présentation (téléchargeable ici) à nous retourner avec votre proposition le cas échéant. Nous vous attendons nombreuses et nombreux et vous adressons tous nos encouragements.

Compte-rendu vidéo de la journée réalisé par Tiphaine Corouge et Samir Moinet

17 mars 2023 Journée de présentation des mémoires de master. Le programme peut être téléchargé ci-dessous.

Invitation aux voyages : la Journée d’études étudiants en Master/doctorants de l'UR 1337, le 21 octobre 2022 Programme à télécharger ci-dessous.

21 octobre 2022, Troisième journée d'études Master /Doctorat, appel à communications

Invitation aux voyages

Troisième édition de la journée d’études réunissant étudiants en master et doctorants

21 octobre 2022

Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent

Pour partir, coeurs légers, semblables aux ballons,

De leur fatalité jamais ils ne s'écartent,

Et, sans savoir pourquoi, disent toujours : Allons !

Charles Baudelaire, Le voyage, 1959

D’Homère à Louis Ferdinand Céline, de Jules Verne à Charles Baudelaire, de Diderot à

Blaise Cendrars, la littérature a de tout temps interrogé le thème du voyage. Par les rencontres

culturelles qu’il permet, il nourrit également les échanges artistiques et invite au dialogue.

Toutefois, si l’ailleurs alimente les arts à travers les siècles, le voyage est aussi devenu un

idéal contemporain suscitant un engouement d’un type nouveau et repositionnant les

questionnements éthiques, politiques et philosophiques qu’il ouvre. En lien avec l’évolution

des modes de transport et des activités sociales, le vocabulaire courant tend en effet à le

qualifier : on ne se contente plus d’évoquer un départ en voyage, mais on stipule volontiers un

« voyage organisé » ou un « voyage d’affaires » ; le périple est parfois planifié par une agence

qui en fait un produit de consommation d’autant plus rentable que l’ailleurs est toujours

recherché.

Alors que l’utile et le pratique semblent prévaloir – les progrès techniques ayant en

outre sécurisé et facilité les déplacements –, quelle place dorénavant pour l’aventure, la quête,

l’exil, l’épreuve et la découverte ? Évoluant dans un espace infini et à travers les époques,

l’esprit qui anime les arts et la littérature est heureusement là pour nous rappeler la délicatesse

de l’ailleurs onirique, les vertus de la perte et de l’échec, la richesse de l’errance de la pensée,

la nécessité du vagabondage des sens et l’espoir de l’ailleurs offert par l’être aimé.

Parce que le caractère initiatique du voyage peut s’abstraire de la distance, de l’espace

et du temps, qu’il s’enrichit de la pensée, du dialogue entre les genres et se transporte par

l’imagination, nous vous convions à une recherche par le voyage qui sera, avant toute chose,

un voyage par la recherche… Alors « Allons » !

Il est prévu 20 minutes de communication par participant, suivies de 10 minutes de discussion.

Les propositions d’intervention seront à envoyer par courriel à l’adresse suivante :

karmeliane@yahoo.fr avant le 31 mai 2022, en mettant en objet du message : « Journée d’études

Invitation aux voyages – Contribution ». Le texte à joindre devra comporter vos nom, prénom, année

d’étude, directeur de mémoire ou de thèse, EA de rattachement, être accompagné d’un résumé de 15

lignes maximum et être complété par la fiche de présentation ci-jointe.

Nous proposons également des interventions en tant que modérateur. Dans ce cas, n’hésitez

pas à soumettre votre candidature par la même voie que celle de l’appel à contribution.

Raviver la rencontre: les communications sont désormais accessibles

Forts du succès de leur première journée d’étude Opus-Corpus : la représentation du corps à la croisée de la Littérature et des Arts, l’UR 1337 et ses trois groupes de recherche (CELAR, CERIEL et L'Europe des lettres) ont organisé le 12 octobre 2021 une seconde édition de cet événement au Collège doctoral européen. Le thème Raviver la rencontre a permis la réunion — principalement mais pas uniquement — de jeunes chercheurs et chercheuses en littérature française, générale et comparée préparant actuellement un master, l’agrégation ou une thèse à l’Université de Strasbourg.

Après deux ans rythmés par une crise sanitaire que nous avons chacun.e vécue à notre manière, l’objectif de cette journée était de s’unir pour penser la « rencontre » dans son acception la plus large : celle de l’Homme et de l’art, d’auteurs et d’œuvres, d’époques et de domaines de recherche différents. Les contributions à cette riche journée sont désormais accessibles en ligne, agrémentées par des croquis réalisés par Véra Vernière.

INTRODUCTION

par Ariane Loraschi, doctorante

Pour accéder à l'introduction cliquez ici

SESSION 1 : UNE POÉSIE INTERCULTURELLE DE LA RENCONTRE

-

La rencontre poétique et biographique s’imposant à l’écriture aragonienne

par Charlotte Maillot, étudiante en master

Pour accéder à la communication cliquer ici

-

Le triangle transatlantique : les poètes français et russes à la rencontre de la poésie américaine (1970–2000)

par Milena Arsich, doctorante

Pour accéder à la communication cliquer ici

-

Littérature, histoire et culture à Antioquia (Colombie) vers la fin du XIXe siècle : une rencontre entre l’Europe et la Colombie

par Luis Eduardo Martinez-Alvarez, doctorant

Pour accéder à la communication cliquer ici

SESSION 2 : À LA RENCONTRE DU FÉMININ

-

La rencontre comme motif de la mélancolie chez l’héroïne romanesque de l’Après-Guerre

par Clara Madru, étudiante en master

Pour accéder à la communication cliquer ici

-

Présence de la voix absente dans deux nouvelles épistolaires monodiques de Rabindranath Tagore (1861–1941) et Stefan Zweig (1881–1942)

par Bandhuli Chattopadhyay, doctorante

Pour accéder à la communication cliquer ici

-

Le XIXe siècle dialogue avec les gender studies : « mon » genre est né d’une rencontre avec l’Autre

par Salomé Pastor, agrégative

Pour accéder à la communication cliquer ici

SESSION 3 : TOUCHER L’AUTRE, LA RENCONTRE ENTRE LES ÂGES

-

L’absence incarnée ou le théâtre en scène

par Lucie GUILLAUME, étudiante en master

Pour accéder à la communication cliquer ici

-

Quand l’artiste rencontre une époque : Ibsen et le Moyen Âge

par Solenne GUYOT

Pour accéder à la communication cliquer ici

-

Rencontre à travers la sagesse : étude de cas de Sénèque le stoïcien

par Geoffrey Nicolaieff

Pour accéder à la communication cliquer ici

SESSION 4 : LA RENCONTRE DANS LE MONDE CONTEMPORAIN

-

La rencontre et la photographie chez Willem Frederik Hermans et Michel Tournier

par Sasha RICHMAN, doctorante

Pour accéder à la communication cliquer ici

-

En tête à tête avec le terroriste

par Capucine BLANC, étudiante en master

Pour accéder à la communication cliquer ici

-

De la considération comme mode de rencontre avec son sujet. L. H. Sullivan et le design de la tour de bureaux

par Claire DAVRIL, doctorante

La communication n'est pas accessible

Comité d’organisation : Capucine Blanc, Lucie Guillaume, Ariane Loraschi, Charlotte Maillot, sous la direction de Tatiana Victoroff.

Avec la collaboration de Véra Vernière (illustrations) et Vera Kazartseva (vidéo).

Comité de relecture : Milena Arsich, Lucie Guillaume et Solenne Guyot

Vendredi 18 mars 2022: journée de présentation des Mémoires de Master en cours

Nous organisons le 18 mars prochain, de 9h à 18h, une journée de présentation des Mémoires pour les étudiants de Master II, dans la salle 409 du Portique.

Il s’agira d’une très brève présentation de leurs Mémoires par des étudiants qui sera suivie par une courte discussion avec les enseignants et les autres étudiants.

Vous trouverez le programme à télécharger de cette journée en cliquant ici

Votre présence, votre intérêt pour leurs travaux (et vos questions éventuelles) peuvent beaucoup soutenir nos étudiants et leur permettront de mieux se préparer pour la soutenance à la fin de l’année.

Jeud 3 mars 2022, 18h, salle 409: dialogue avec André Markowicz, traducteur, conférence organisée à l'initiative de Mme Tatiana Victoroff

Jeudi 3 mars 2022, 18h, salle 409: dialogue avec André Markowicz, traducteur, conférence organisée à l'initiative de Mme Tatiana Victoroff "

Dostoïevski au XXI siècle : éthique et polyphonie"

La rencontre avec André Markowicz, éminent traducteur de Dostoïevski, ouverte à tous le public intéressé, s'est déroulée autour des résonances entre les écrits de Dostoïevski et notre position de lecteur contemporain. Elle s’accompagnera de la lecture théâtrale d'extraits de Dostoïevski dans la traduction d’André Markowicz, préparée par les étudiants du Master LFGC, et s’achèvera par le verre de l'amitié.

On peut trouver une captation vidéo de la rencontre, réalisée par Jean-Bernard Montel, en cliquant sur ce lien: captation vidéo Markowicz

Mardi 12 octobre 2021: « Raviver la rencontre »: deuxième journée de recherche des étudiants Master et Doctorat de l'UR 1337 Configurations littéraires

L'UR 1337 Configurations littéraires et ses trois groupes de recherche (CELAR, CERIEL et L'Europe des lettres) sont heureux d'annoncer la tenue de la deuxième journée d'études réunissant les étudiants en master et en doctorat de l'UR. Consacrée au thème de LA RENCONTRE, la journée réunira des chercheurs et chercheuses en littérature française, générale et comparée, qui préparent actuellement une thèse ou un master.

En cliquant ici vous trouverez le programme et pourrez le télécharger.

Renseignements: karmeliane@yahoo.fr

Vous trouverez ici un résumé vidéo, réalisé par Vera Kazartseva

https://www.dropbox.com/s/wp8dv37eaztsk8f/Raviver%20la%20rencontre.mp4?dl=0

Rechercher

Vient de paraître

Le travailleur d’aujourd’hui est soumis à de réguliers triages, de...

Chacun peut citer le nom d’un astronaute, d’un cosmonaute de la première...

« Mon pauvre Chéri… Est-ce drôle de penser qu'en perdant, toi ta vieille...